5月中旬、津田塾大学同窓会山梨支部による研修会に参加しました。今回のタイトルは、「Step forward Together~ダウン症告知からの愛おしい33年間~」、講師は、富山県に住む上原(かみはら)公子さんと、息子さんの悠太さんです。同級生の早川与志子さんからのお誘いで、この研修会を知った私は、「これこそ私が聞きたかったこと!」と、甲府まで出かけていきました。悠太さんとともに歩んできた33年について語る上原さんの言葉には力があり、聴く人の心に強く響きました。

帰京後、上原さんにお借りした『編集をおえて』を読んだ私は、ぜひ上原さんの思いを発信したいと考えました。今の日本社会では、「ダウン症のある方々」への理解は、あまり進んでいません。この記事を通して、多くの方々の理解が深まり、また、日本における教育の課題についても考えるきっかけになることを願っています。

♪ ♪ 上原(かみはら)公子さんのプロフィール ♪ ♪

*大学卒業後、社内報や情報誌制作に関わる。1989年悠太さん誕生、ダウン症と判明。

*日本ダウン症協会(JDS)の相談員を経て、1999年から16年間JDS理事。2001年から2018年まで会報の編集長を務める。その会報の「編集後記」をまとめたものを『編集をおえて』として出版する。2014年には、日本ダウン症協会富山支部(つなGO)を設立し、支部長として活動中。

■上原さんの人生に「革命」をもたらした悠太さん ~「この子でもいい」から「この子で良かった!」へ~

上原さんは『編集をおえて』の最初に、こう記しています。

この本を、21番の染色体を3本もって生まれたことで私の人生に‟革命“をもたらしてくれた息子・悠太と常に支え続けてくれている夫・恵に捧げます。

生まれてしばらくしてダウン症であることを告げられた上原さんは、奈落の底に突き落とされた気持ちでした。

・知的障害は何よりもショック。体の病気だったら、どんなに良かったことか。

・子どもがかわいそう。いや、知的障害のある子どもを持った自分がかわいそう。

・世間の目がこわい、はずかしい、子どものことを知られたくない。

こんな気持ちに襲われた上原さんでしたが、悠太さんと生活していく中で、自分自身の知的な障害がある人への偏見、「無意識の偏見からくる嘆き」に思い至ったのです。

「私の人生は終わった…」と本気で思いました。それでも、生まれつき心臓病があり、小さくか弱いわが子を助けたいと必死で子育てをしているうちに、だんだんと“母親”になっていきました。

上原さんは、日本ダウン症協会の「JDSニュース」(月報)を17年間作り続け、毎号「編集後記」を書き続けてきました。そこで、それを中心にした「ダウン症の息子との歩み」についての本を出し、自分の後に続く人たちの役に立ちたいと考えました。「今、ダウン症のある子どもさんを育てている人たちの力になりたい」という思いからの出版でした。

■普通学級という選択 ~「共に学ぶ」を当たり前にする~

悠太さんは、地元の小学校の普通学級に入学することになりました。これも悩みに悩んでの結論ですが、1.地域で生きる、2.社会性を身に付ける、3.言葉の発達、という3つの視点から考えると、地元の普通学級で学ばせたいと、上原さんは思ったのです。

地域との関係性は、小さい頃から生活の中で自然に言葉を交わし、共通体験を重ねていくことによって作り上げられ、社会性も身に付けることができます。また、言葉の発達という点では、普通学級での「言葉の洪水のような環境」は、他の選択肢ではなかなか実現できるものではありません。それが地元の小学校の普通学級で学ばせたいという理由でした。

とはいえ、必ずしも地元の小学校が入学を許可してくれるとは限りませんし、また、親ごさんたちの考えもさまざまです。そこで、上原さんは「少しでも情報を発信し、共有することで、ダウン症の子どもを持つ親ごさんにとってヒントになれば…」という思いで、発信し続けているのです。また、こうしてダウン症のある子どもが共に学ぶことで、他の子どもたちの成長にもつながるということについて、上原さんは、次のように記しています。

教室を小さな社会と考えれば、まさに十人十色、いろいろな子がいて当然です。純真無垢な幼い頃から障害のある子と毎日接することによって、ごく自然に友達に対する見方が変わってくるはずです。事実、周囲の子どもたちは、驚くほど優しく悠太に接してくれます。ときには褒め、ときには叱り…と、接し方も堂に入ったものです。彼らが大人になったとき、この経験は必ずどこかで役に立つはずです。

親子が望んだとしても、地域によっては体制整備ができていない、教師の意識の問題などで、受け入れてもらえない場合も出てきています。これは、外国にルーツを持つ子どもたちが、どこで暮らしているかによって、日本語学習において大きな差が出るということと同じ問題であり、抜本的な制度設計が求められます。上原さんの言葉を引用したいと思います。

対応が、障害のある子に関わる先生個人個人の意見に左右されるのではなく、日本の教育界全体として、統合教育が目指す「共に生き、共に学び、共に育ち合う」ことを常に念頭に置きつつ、子どもたち一人ひとりの個性を尊重した体制が確立されることを願わずにはいられません。

■高校では、養護学校高等部に進む悠太さん ~子どもに寄り添いながら、「先の道」を考える~

中学進学に関しても、上原さんは迷いがあったと言います。いくつも見学し、比較検討した上で、普通学校への入学を決めたと言います。小学校から普通学級であったことから、すんなりとOKが出ましたが、入ってからが大変でした。

勉強はまったく分からず、運動面でも付いていけず、本人はストレスを感じる場面が多かったことと思います。傘を持っていけばすぐに折ってくる…(中略)…今思えば、出番がなかった中で「みんな、僕に注目してよ!」という悠太なりの自己主張だったのかもしれません。

しかし、中学校では友達と良い関係を築き、楽しんでいた様子が、友達のメッセージからも読み取れます。では、小学校5・6年、中学1年の3年間同じクラスだった坂田章悟さんの文章の一部を引用したいと思います。

一番大変だったのは、中学校1年生の時の行き帰りの世話でした。特に雨で風の強い日は傘を車道に向けて飛ばす、道行く人全員に声をかけるなど、様々なイタズラを制止しつつ、時間内に学校へ連れていく事でした。他にも、体育の時間には着替えを手伝うなど、いろいろな経験をすることができました。悠太がいたおかげで、クラスが早く一つになれたと思いました。悠太のおかげで、学校の中で福祉関係の仕事に興味を持つ人が増えた事がうれしかったです。

こうして学校生活の中で自然に「ダウン症のある友達」とともに行動することで、多様性を学び、共に生きることの大切さを学ぶことができるのは、本当にすばらしいことだと思います。

高校進学に当たっては、養護学校(現特別支援学校)高等部を選択しました。入学当初は、大変な面もありましたが、徐々に仲間もでき、学校生活を楽しみ始め、「一人でのバス通学」への挑戦、そして、2年生の2学期からは「寄宿舎生活」も始まりました。少し上原さんの言葉を引用したいと思います。

自分らしい居場所があまりなかった中学校時代に比べ、高等部では、水を得た魚のように生き生きと積極的に行動するようになりました。社会見学で自ら班長に手を上げたり、2・3年生と意見発表会に出場したりしました。最も印象的だったのは、3年時、運動会でみんなの前で一人だけ台に上り、堂々と運動会の歌の指揮をしたこと。自信をもって指揮をする姿は感動的でした。

■豊かな趣味を持つ青年に! ~家族との海外旅行の写真に目を輝かせ~

ダウン症のある子どもは、「ゆっくりとした学び」ではありますが、それぞれに好きなことがあり、学ぶ楽しさを求めています。研修会では、発表会でピアノに向かう悠太さん、書道に夢中になる悠太さん、さらにはスキーの写真もありました。

「2019パラアートTOKYO」国際交流展において、悠太さんは書道の部で入賞しました。作品は、豊島区役所のホール「としまセンタースクエア」で展示されましたが、これは日本チャリティ協会が開催したもので、初日にはダウン症の書道家である金澤翔子さんの揮毫もありました。入賞した「飛」という作品を前に、悠太さんはご満悦です。写真は、上原さんが支部長を務める「日本ダウン症協会富山支部」のサイトの記事から引用させていただきました。 http://blog.livedoor.jp/jds_toyama/?p=7

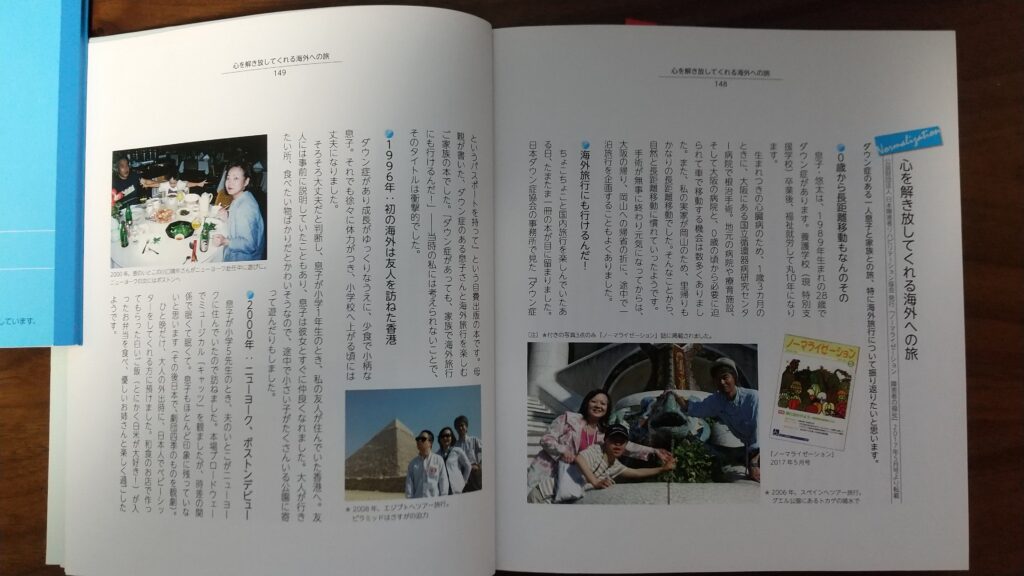

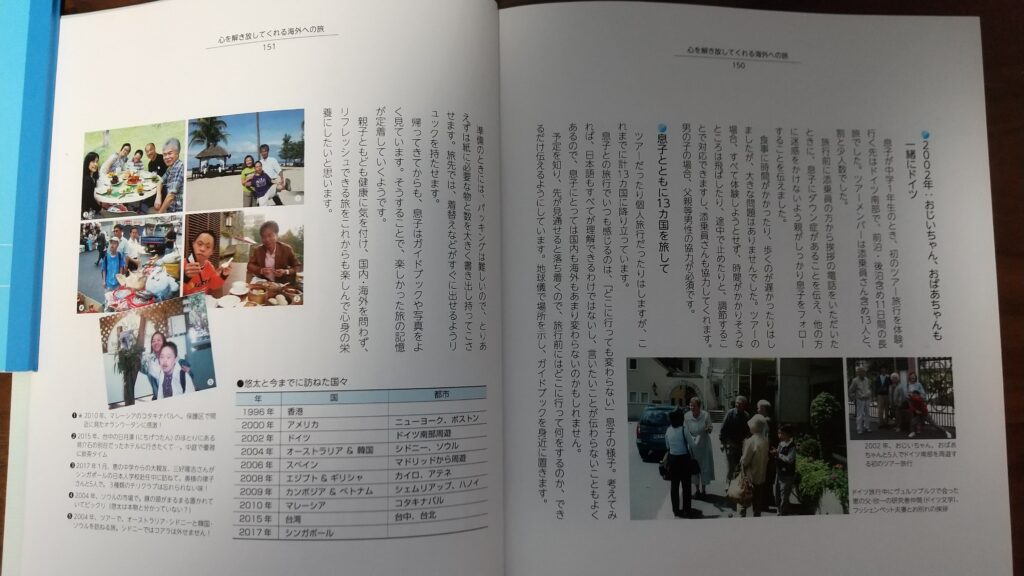

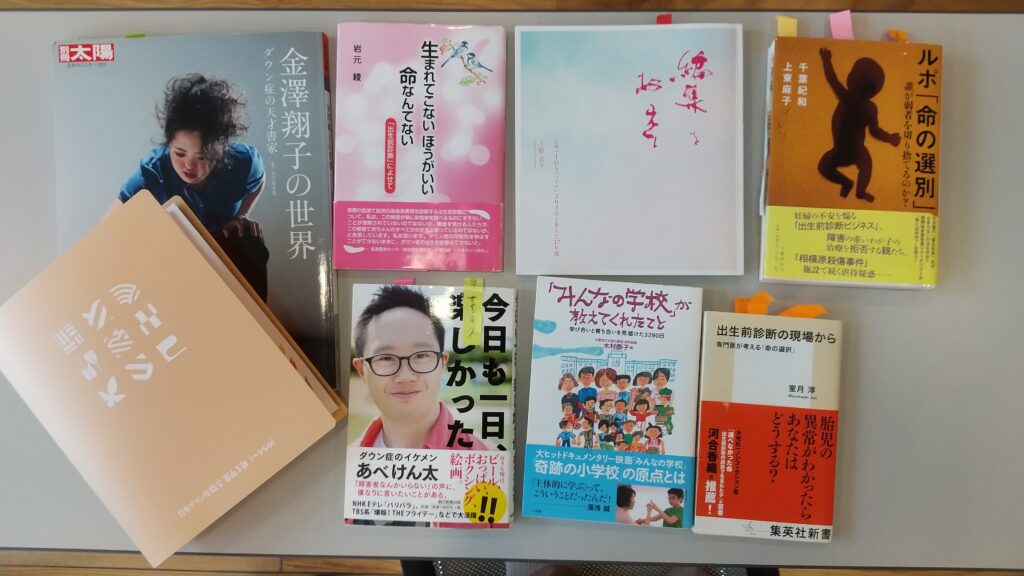

研修会が終わるやいなや、私は、上原さんが持ってきてくださったたくさんの本の表紙を写真に収め始めました。撮り終わったとたん、待ってましたとばかり悠太さんは、『編集をおえて』を開いて、たくさんの写真が載っているページを見せてくれました。それは、家族で出かけた海外旅行の数々の写真です。とても、嬉しそうな顔で、「これ、お母さん。それから……」と、写真を指差しながら、説明をしてくれた悠太さんでした。

上原さん家族は、悠太さんが大きくなるにつれ、国内一泊旅行をしていましたが、ある時、『ダウン症というパスポートを持って』という本が目に留まりました。それまで、「悠太さんと3人の海外旅行」という発想は、上原さんにはありませんでしたが、この本との出合いが、「親子3人の海外の旅」という新たな楽しみを与えてくれたのです。

母親が書いた、ダウン症のある息子さんと海外旅行を楽しむご家族の本でした。「ダウン症があっても、家族で海外旅行にも行けるんだ!」—―。当時の私には考えられないことで、そのタイトルは衝撃的でした。

初めての旅は、悠太さんが小学1年生の時の香港旅行でした。それ以来、たくさんの国を見てきた悠太さんです。帰ってくると、ガイドブックや写真を繰り返し見て、楽しかった旅行の思い出を定着させていくのだそうです。

ツアーだったり個人旅行だったりはしますが、これまでに計13カ国に降り立っています。息子との旅行でいつも感じるのは、「どこに行っても変わらない」息子の様子。考えてみれば、日本語もすべてが理解できるわけではないし、言いたいことが伝わらないこともよくあるので、息子にとっては国内も海外もあまり変わらないのかもしれません。

こんなすてきな親子の旅、果たして今の日本の家族でどれだけやっているでしょうか。私自身、「忙しい生活」を理由に、一度も家族で海外旅行をしていなかったことに改めて気づかされました。豊かな時間が流れている上原さんご一家のお話を読みながら、「家族のさまざまなあり方」を考え続けていました。

■「生まれてこないほうがいい命なんてない!」を胸に… ~一人ひとりを大切にした社会をめざしませんか~

私は、上原さんが紹介してくださった本を、次々に購入して読み始めました。もっともっとダウン症のことについて知りたい、ダウン症のある方が書かれた本を読みたいと思ったのです。『生まれてこないほうがいい命なんてない ―—出生前診断によせて』は、ダウン症のある日本で初めて四年制大学に入学し、卒業以来ずっと「命の大切さ」をテーマに講演活動を続けている岩元綾さんの著作です。

よくダウン症や障害があるとかわいそうだと思う人もいるかもしれませんが、決してそうではないと思います。それぞれの人がもって生まれてきた命はすべて平等で、どの人にも幸せは訪れると思います。多くの人がそれぞれの幸せを味わえる社会をつくることが大切だと思っています。ダウン症の人たちも、それぞれに心豊かに暮らしています。

この本の中の最後に<綾の「ことば育ち」の扉はどこから開いたのだろう>と題して、お父さまの昭雄さんが次のように書いていらっしゃいます。

暮らしの中で、語りかけられることばを「聞く」ことと併行して、ことばをたっぷりと「空気のように耳から吸い取り、肌で感じる」ことができるような状況をつくることも大事なのではないかと思います。

こうして育った岩元綾さんは、小学校低学年から詩を作ることを楽しみ始めました。では、岩元さんの詩集『ことばが生まれるとき』から、一つ紹介したいと思います。

小さな耳

隠れていた私の小さな耳が春の風に 寒い 寒いとささやく

街角の陶器屋さんで カレースプーンを買う

柄にはそれぞれ 赤や黄色 青色の花模様

三本のスプーンはかばんの中で 私の小さな耳にからからと鳴る

「今夜はカレーにする?」

「うん、いいな」と父が言うにきまっている

春の風に 私の小さな耳も笑っている

暖かい春風の中を笑顔で歩く、心温かい家族の姿が目に浮かびます。「エピローグ」で、岩元さんのお父さまが「詩作の土壌を耕してくれた人びと」というテーマで書いていらっしゃいますが、その最後の部分を引用して終わりにしたいと思います。

考えることも、深く感じることもことばなしでは成り立ちません。ことばは「聞く・話す・読む・書く」の順に身につき、螺旋状に深まります。何かを感じ取り表現する力も同じで、急に一足飛びには育ちません。綾の詩も「綾ちゃん、ゆっくりでいいよ。気が向いた時にまた書いて見せてね」という励ましのなかで、一つひとつ生まれ、書き溜めてきたものなのです。

後日、上原さんから「つなGOバック」について教えていただきました。ここに写真でご紹介したいと思います。