四国大学TAG-RI-BAスタジオから配信されたオンライン研修会「現場とつながる介護の日本語」の収録版が、一般公開となりました。 → https://youtu.be/Hbvu6PMzGns

介護に携わる外国の方々による率直なご意見、また、3組によるロールプレイも収録されています。どうぞご覧ください。

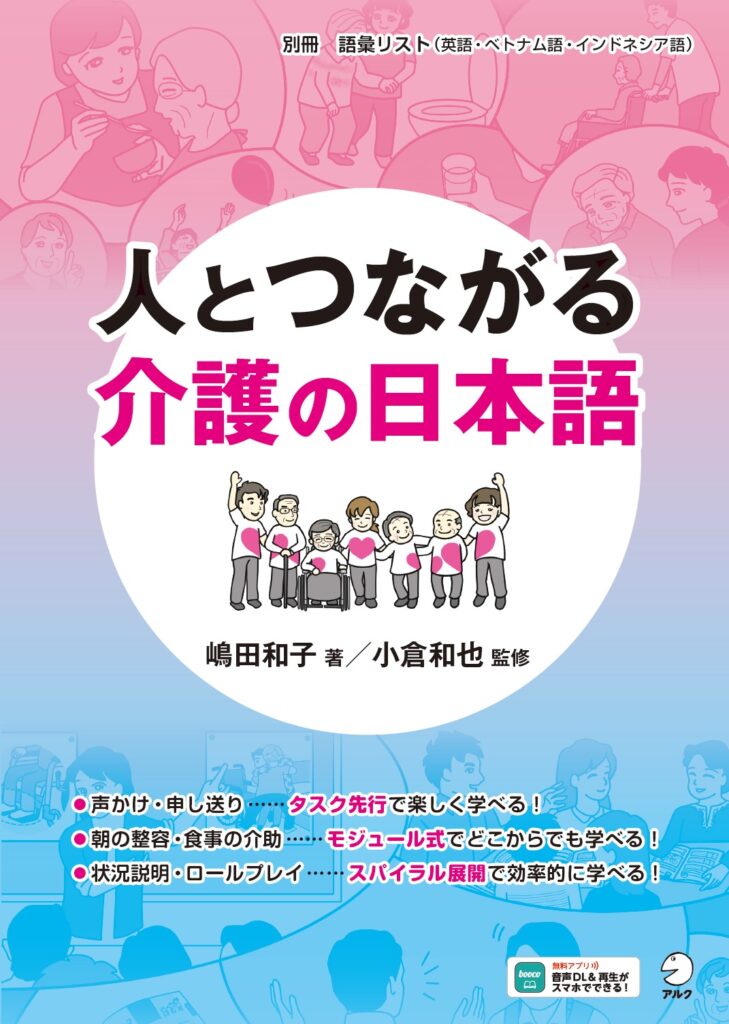

※ロールプレイは『人とつながる 介護の日本語』第4課「衣服着脱」パートⅡ「D」(p.49)を使ったものです。

D 利用者さんとのやり取り

*グエンさん

春田さんは通販カタログで服を選んでいます。春田さんは、最近肩を痛めたので、「かぶる服」ではなく、「前あきの服」を勧めてください。

*春田さん

春田さんは、「前あきの服」が嫌いです。また「かぶる服」を注文したいと思っています。

以下、四国大学からのメッセージです。

♬ ♬ ♬

介護福祉教育と日本語教育の専門家、現場で介護に携わる外国人介護従事者が語り合います。

高齢化社会で介護人材不足が顕著になっている昨今、外国人介護従事者の受け入れを考えている施設もあります。しかし、言葉の問題や文化の違いなどの不安から、外国人の受け入れに踏み出せないという現実もあります。

この動画をご覧いただき、これらの問題とどのように向き合っていけばよいか、当事者だけでなく若い世代の人たちも自分事として考える機会となれば幸いです。

追記:

追記:4月に、テレビ大阪ニュースの特集で、セミナーに登壇したイエンさんが取材を受けています。

【有効求人倍率14倍】人が来ない…訪問介護 外国人材の受け入れ拡大も実効性は?【特集】

/https://www.youtube.com/watch?v=nVNN3y-pjQw

大阪・門真市の特別養護老人ホームでは、外国人介護士が活躍しています。インドネシア出身のチャンドラさんは、特定技能の在留資格で勤務し、施設に欠かせない存在。職員の半数以上が外国人で、慢性的な人手不足を補っています。訪問介護では、ベトナム人のイエンさんが資格を取得し奮闘していますが、人手不足は深刻。有効求人倍率は14倍を超え、国は外国人材の受け入れ拡大を決定しました。しかし、訪問介護では日本語力や柔軟な対応が求められ、支援の充実が課題となっています。