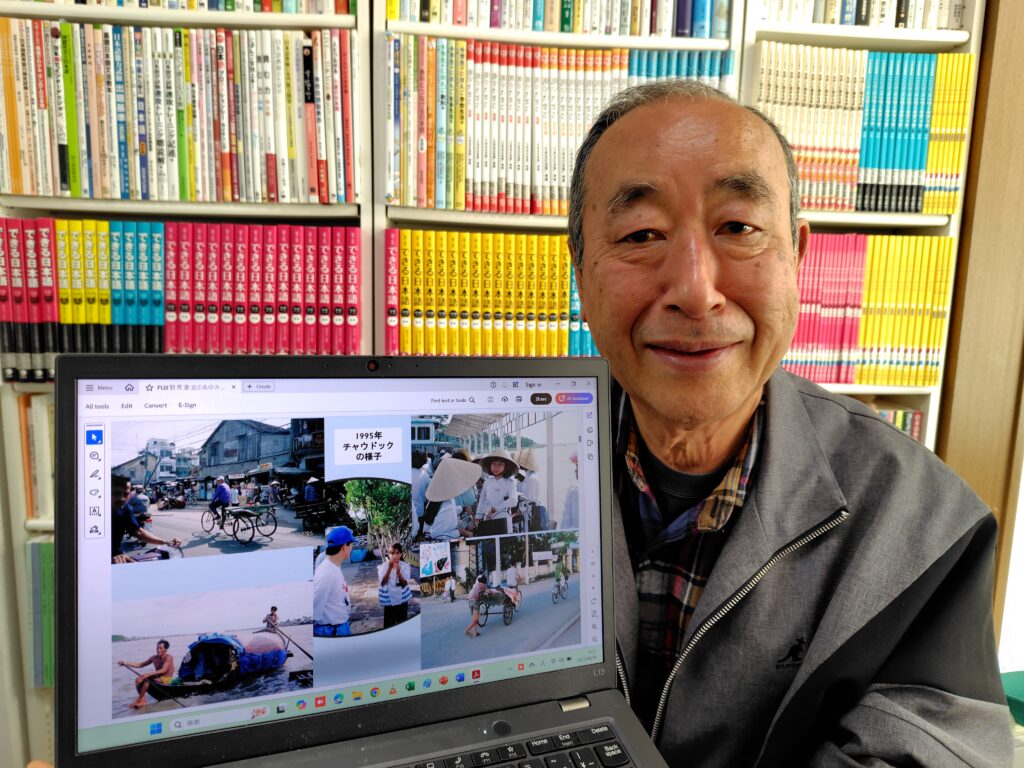

杉並区でボランティア活動を続ける齋藤さんは、1996年から仲間とともに「FUJI奨学基金」を発足させ、2025年2月まで活動を続けてきました(2006年に「FUJI教育基金」と名称変更)。しかし、会員の高齢化などの理由から会を閉じることとし、これまでの歩みをまとめたものを見せてくださいました。

丁寧にまとめられたパワポ資料を拝見して、びっくり!大変な数の生徒さんや学生さん達が支援を受け、夢を叶えていったのです。また、「奨学金授与の旅」として、毎年会員の方が日本から出かけ、ベトナムで皆さんと交流を重ねていらしたことにも感動しました。

■なぜ「FUJI教育基金」が始まったのか

「FUJI奨学基金」が始まったのは1996年です。その5年前、日本に暮らす4人の元ベトナム人日本留学生が母国カントー大学農学部学生20名に対して、毎年奨学金の贈呈をスタートさせました。それは当時カントー大学では、せっかく入学しても経済的困難のために中途退学せざるをえない学生が少なくなかったからでした。

この4人の元留学生の一人であるルーンさんと齋藤さんが出会ったことが、「FUJI奨学基金」の立ち上げにつながりました。1968年に日本へ留学してきたルーンさんは大学院修了後も日本に留まり、1990年に会社を立ち上げましたが、その時に支援したのが齋藤さんでした。齋藤さんは、ルーンさんと話をするうちに、ベトナムという国、特にルーンさんの故郷の南部ベトナムのメコンデルタにあるチャウドック市への関心がどんどん高まっていきました。

好奇心旺盛な齋藤さんは、15人の仲間を集って、早速ベトナムの旅に出かけていったのですが、そこでこんなことがありました。

ルーンさんと一緒にチャウドック市にあるお寺に行ったときのことなんですが、境内で宝くじを売っている女の子がいました。ルーンさんがひとしきり女の子と話して戻ってきたので、「何を話していたのか」と聞いてみました。すると、「あの女の子は、話していてとても頭がいい子だと分かる。でも、家が貧しいから毎日宝くじを売っている。だから学校に行けないんだそうです」と。それを聞いて、私は「ああ、ベトナムにいる学校に行けない子ども達のために、何かできないだろうか」と考え、奨学金のことを思い付きました。

奨学金を贈ろうとした時大切にしたのは、「継続的・安定的に給付が行えるようにすること」「確実に生徒・学生の手に渡るようにすること」でした。そして、仕事が忙しいひとたちも無理なく参加できるように、はじめに「基金」を集め、その利息で奨学金を贈ろうと考えました。やがて、10人の方々が発起人となって、1996年に「FUJI奨学基金」を設立、あっという間に数百万円の寄付が集まりました。

この活動の素晴らしい点は、ただ奨学金を贈るというのではなく、2000年からは毎年「奨学金授与の旅」として、会員の方がベトナムに出かけ、生徒や学生、先生たち、時には保護者のみなさんと交流をしながら奨学金を渡していった点にあります。直接触れ合い、語り合うことこそが、双方にとって力となり、次に踏み出すエネルギーとなります。これは、「FUJI教育基金」会員の方々にとっても、大きな学びになったことでしょう。

その「FUJI教育基金」の活動が、今年幕を閉じたことを残念に思うとともに、「よくここまで実施していらした」と感嘆の思いでいっぱいです。

■障害をもつ女性の経済的自立支援をめざす「ベンチェプロジェクト」

2006年には、基金の一つのプロジェクトとして「ベンチェプロジェクト」がスタートしました。これは、ベトナム南部のベンチェ省の障害をもつ女性たちの経済的自立をサポートするために作られたものです。齋藤さんの資料には、次のように記されています。

ベトナム南部ベンチェ省の障害をもつ女性たちが経済的自立するために、刺繍技術の指導及び食費等の支援を決定。

大石芳野顧問を通じ‟ベンチェ貧困患者と障害者を支援する会“からの支援要請を受け、宮本典子会員ら数人の会員でプロジェクトを実施、ベンチェ特別支援学校卒業生のための刺繍教室を支援する。日本人に合う、幾つかのデザインを提案して刺繍教室で制作し、日本で販売して売上金を支援する。

2010年~2011年度でプロジェクトを終結し、「独立」。

※写真家:大石芳野さんについては、以下の記事をご覧ください。

<大石芳野写真展「瞳の奥に 戦争がある」戦禍の子等の眼と向き合う>

こうした多様な方々が協力し合って、サポートし続け、あるところで独立して運営していく道筋を作ったことは、とても意義あることでした。

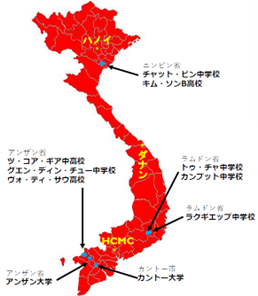

■南部の学校から始まり、北部、中部へと拡大

地道な活動は着実に輪が広がり、南部で始まった支援活動は、その後、北部、さらには中部へと広がっていきました。それは、「全国に貧しいために学校に行けない子ども達がたくさんいる。だから、この活動を全国的にやっていきたい」と思ったからなのです。とはいえ、活動の趣旨を理解してくれて、確実に対象となる子ども達に奨学金を渡してもらえる現地の仲間、協力してくれる現地の学校を探すことは、大変なことでした。

奨学生の選考、奨学金の管理などは、ベトナムの学校にお願いしていて、学校側とは、FUJI教育基金が求める選考基準実現のための管理、奨学金授与式の調整など、毎年きめこまかく連絡をとりあっていました。

いろいろな伝手をたどり、時間をかけ努力しているうちに、少しずつ関係が広がり、上の図のように支援対象校も増えていきました。

■2025年解散を決定し、8年かけて実行に移す

順調に進んでいった「FUJI教育基金」でしたが、会員の高齢化が進む中、ともに活動をしてくれる若手会員を迎えることができず、「将来、どのようにすべきか」という大きな課題に向き合うことになりました。もう1つの要因としては、基金の預金先のベトナム銀行の利率が大きく下がり、そのことにより利息収入(=奨学金の原資)が逓減傾向にあったことがあります(スタートした当時は、15%以上の利率でした!)。

せっかくベトナムの若者が期待してくれている基金ではありますが、冷静に議論を重ね、2025年をもって解散することを2017年に決定し、それまでにすべて生徒や学生のために基金を使い切って社会に役立てることを話し合いました。最終的な実績は以下のとおりです。

奨学金を贈った生徒・学生数 約6,500人

贈った奨学金額 約100億ベトナムドン

学校数 (大学2校、高校3校、中学5校) 合計10校

寄付した人々 150人以上

■ホームページは、5年でクローズと聞いて・・・

「FUJI教育基金」は、発信媒体としてホームページがあります。

ここに詳しくこれまでの活動が記されています。たとえばこのような項目があります。

*FUJI教育基金の実績

*学校紹介(奨学金授与校)

*奨学金授与の旅の記録

しかし、解散にともない5年後には、ホームページもクローズすることになりました。それを聞いた私は、「これまで30年も実施してきた「『FUJI教育基金』の活動を何らかの形で残しておけば、いつでも誰でも見ることが出来るのに……」と考えました。それが、このアクラス記事を書こうと思ったきっかけです。

こうしたさまざまな方々の善意に支えられた国を超えた活動がアチコチで展開していることと思います。それをお互いに知って、つながり、助け合うことで、さらに続けることが可能なケースも多々あると思います。皆さま、ぜひ発信していきましょう。そして、それぞれの小さな点を線にして、さらには面にしていきませんか。

最後に、今日、お会いした齋藤さんのメッセージをご紹介して終わることとします。

<齊藤さんからいただいたメッセージ>

「FUJI教育基金」は、正会員二十数名、協力者四十数名の、主に日本人と日本在住ベトナム人によるグループで、学校に行きたくても通えないベトナムの子どもたちを支援したい、という思いだけで集まりました。みんな、仕事などで忙しいので、それぞれできる範囲で無理しないで続けてきたら、あっという間に30年がすぎ、みんな30歳年をとっていました。数えてみたら、困難な状況にあったベトナムの生徒・学生6.500人の勉学を支えることができました。

FUJI教育基金をずっと続けたかったけれど、いちど始めたことは自分たちの手で「けじめ」をつけたいとずっと思っていて、いろいろな議論を経た末、奨学金贈呈の終了、基金の解散を、解散の8年前に決め、計画的に終了することができました。

① 生徒・学生ひとりひとりへの奨学金の金額は少ないものでしたが、元奨学生や奨学生たちから嬉しいことばをもらいました。

2000年ごろの奨学生は「家から学校まで7kmあるのに、自転車を買うお金がないので、どうやって通学すればいいのかと悩んでいました。しかし、先生がFUJIの奨学生に選んでくれたおかげで自転車を買うことができ、高校に通うことができました。」と言っています。

最近の奨学生は「奨学金は、お金をもらうとともに、精神的励ましであります。FUJIからの奨学金は私に希望を与えてくれ、明るい将来に向かってすすむことができます」と言いました。

また、ある元奨学生は「私の家庭は困難で、自分の努力だけでは足りないことが多かったですが、FUJI奨学金は励ましてくれました。自分が忍耐して努力すれば認められるということを奨学金をもらうたびに感じ、感謝しました。周りには心ある人たちがいて支援してくれていることを感じました。自分一人の責任だけでなく、社会に対する責任も感じるようになりました。」と言ってくれました。

大学の学長さんからは、「基金は終了しても、これが終わりではなく、私たちは皆さんのことをずっと思い続けることでしょう。ベトナム人と日本人の助け合いの気持ち、つながりを大事にしていきたいと思います。」という気持ちをいただきました。

私たちの想いが通じていることを感じ、私たちに明るいうれしさを与えてくれました。

② 30年のあいだにベトナムは急速に経済発展し、社会が大きく変化しました。基金終了はひとつの時代の区切りだと思う一方、成長に取り残され、いぜん貧困などによって学校に通うことが困難な子どもたちが気にかかります。元奨学生たちが、まわりの人たちに関心を持ち、助け合い、私たちの想いを受け継いでくれることを期待しています。

③ 奨学金を受けた生徒・学生が、メコンデルタのあちこちの様々な分野で、地元の社会のために活躍していると聞いています。幼稚園、小学校、中学校、高校の先生として、母校の教壇に立っている人もいます。「基金」となる前の奨学生だった学生たちのなかには、カントー国家大学農業大学の学長や教授もいます。地味で小さいものだったけれど、私たちのしてきた活動が、波紋のように広がっていることを感じます。

④ 私たちの活動を引き継いでくれる若い人たちを迎えることができなかったのは残念でしたが、私たちのやり方は私たちの時代のもので、若い人たちは新しい交流のかたちを作っていくのだろうなと思います。

⑤ 30年間、毎年新鮮な気持ちで奨学金を贈り続けられてきたのには、「奨学金授与の旅」を通じた、ベトナムの生徒・学生、先生方たちとのリアルな交流がありました。各校の生徒と先生は毎年、歌や作ダンスなどを準備して、奨学金授与式とそれにつづく交流会で私たちをもてなしてくれました。こうしていても、子どもたちの伝統的な踊りや創作ダンス、歌が浮かんできます。私たちがベトナムの子どもたちから、元気を贈られてきたのです。

【参考資料】

◆記録動画: https://www.youtube.com/watch?v=DmkQsZghyAU

◆記録パワポ:

https://acrasweb.jp/wp-content/uploads/2025/04/FUJI教育基金のあゆみ正式-圧縮済み.pdf