2017年1月に「厚労省「技能実習介護」に関するページ開設」という記事を出しました。

これは、2015年2月4日に、厚生労働省より「外国人介護人材受入れのあり方に関する検討会中間まとめ」が公表されて以来、さまざまな議論が沸き起こってきたことから、その時点でまとめておきたいと思ったからでした。

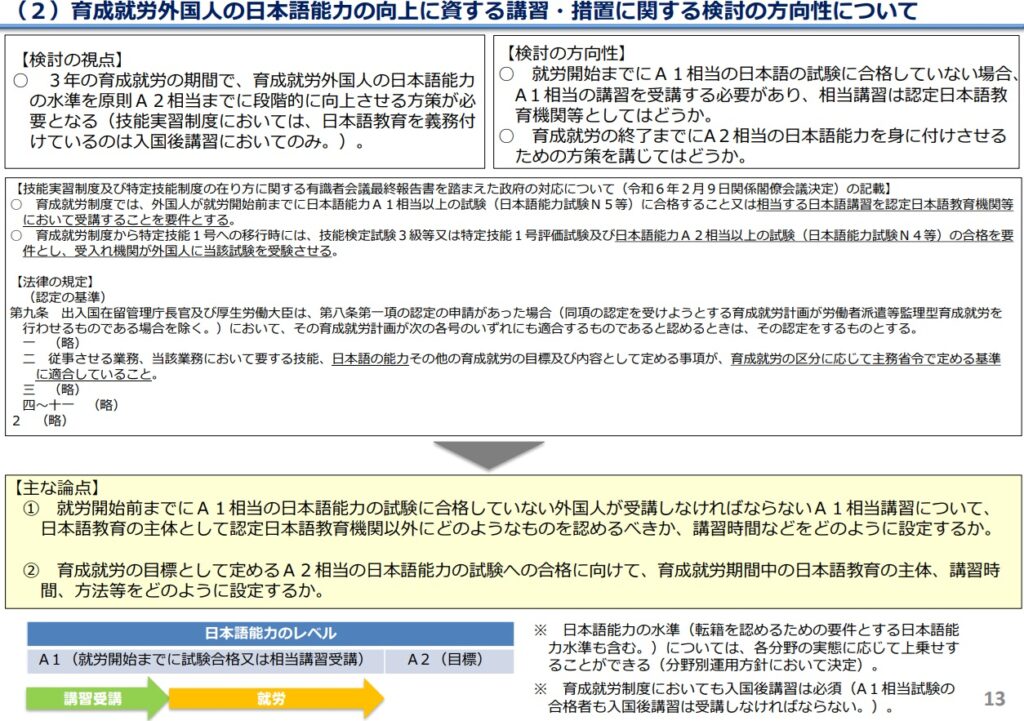

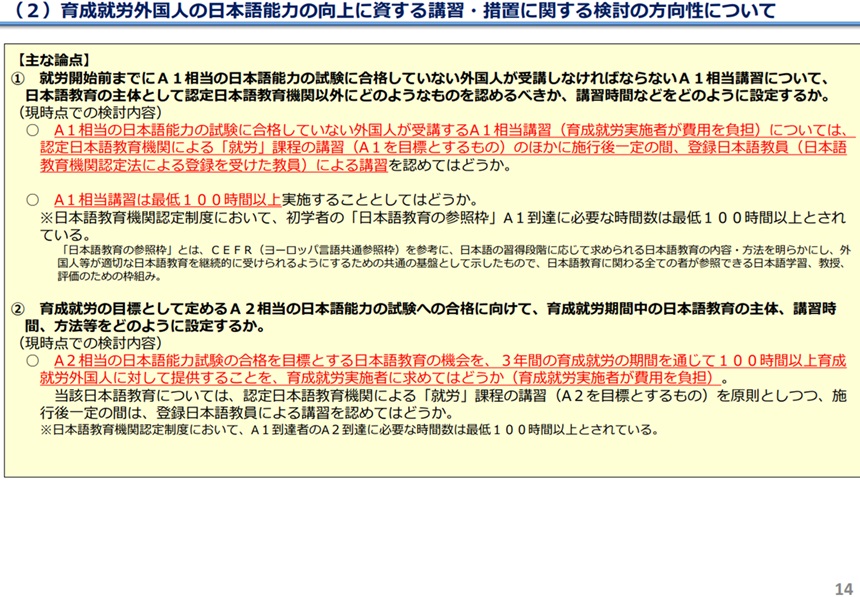

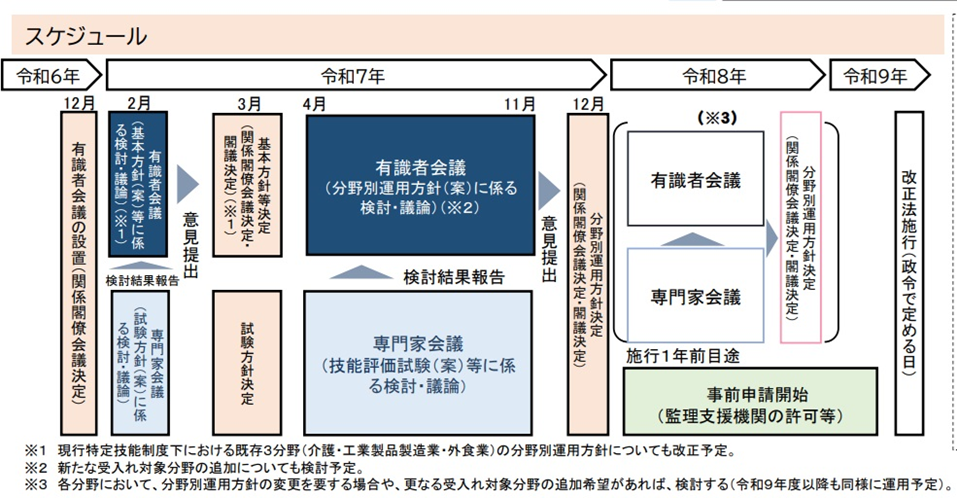

そして今、また議論が沸き起こってきています。それは、スケジュールを見るかぎり、2月には検討・議論を終え、3月に「基本方針等決定」という運びになり、今の方針でどんどん進んでしまうことになるからです。(第1回資料2-1 ページ5)

参考:

「特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会」実施

2025年2月6日 第1回 /https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50827.html

2025年2月13日 第2回 /https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51427.html

資料を見ると、日本語教育関係者は一人も委員として参加していません。丁寧に制度設計をするためには、日本語教育専門家が参加していることが必須と考えます。

資料1 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001397714.pdf (p.2)

2つ目の問題点として、日本語教育実施の時間数の記載の仕方が挙げられます。特に、日本語教育専門家が参加していない会議で、最低時間数だけが一人歩きすることが懸念されます。

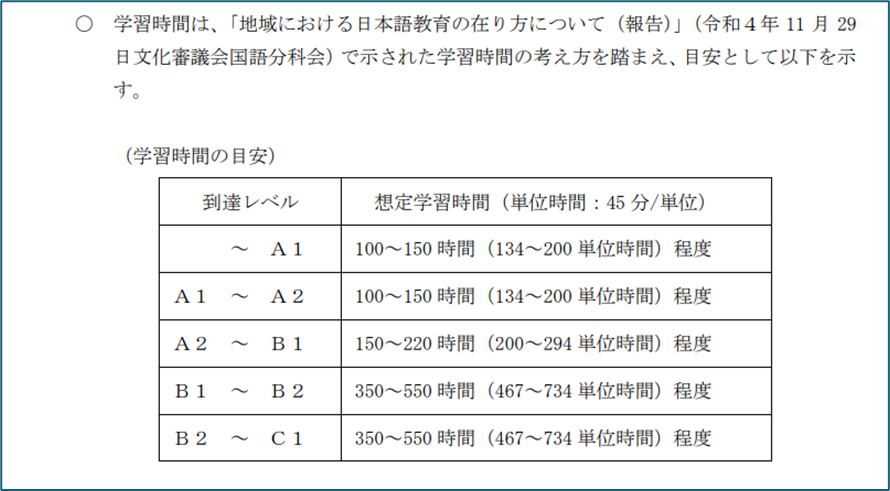

「3年間の育成就労の期間を通じて100時間以上提供すること」

一応、日本語教育に関しては、「日本語教育の参照枠」の記述を参考にしてはいますが、ただ最低の時間数をもとに、「3年間の育成就労の期間を通じて100時間以上提供すること」という提案では、現場の実態とはかけ離れたことになりかねません。確かに、「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」にも以下の表が提示されていますが、この最低時間だけを切り取って、今回の方針に記載しているのは、今後現場で誤解や行き違いが生まれることになります。

/https://www.mext.go.jp/content/20240401-mxt_nihongo01-000034783_1.pdf.pdf

日本語教育機関では、目安を見ながら、しっかり日本語力が付くようなカリキュラム内容・時間数を組み立てています。今後、育成就労において、しっかりとした日本語教育を学ぶシステムが作られることなく、「最低時間数」がクローズアップされることだけは、絶対に避けなければなりません。

「関係者の適切で、迅速な動きを!」という声が、アチコチから届いています。そうした「声」の中から一つ、平井辰也さん(EPA看護師介護福祉士ネットワーク)のご意見を引用したいと思います。

(※「引用」に関しては、許可を頂いてあります)

有識者会議は2月に終了し、3月には閣議決定として基本方針は決まります(現在出ている資料がそのまま採用されるはずです)。

ただ育成就労制度の開始までは2年ありますので、その間に日本語教育関係者は様々な働きかけをしていかなければならないですが、今声を上げておかないと制度について話し合う場に入ることさえ難しいのではないかと思います。

私は今回の育成就労制度は日本で初めて就労外国人への日本語教育の実施を企業に義務付けるもので、実施に当たり認定日本語教育機関の「就労」コースを指定(一定期間は登録日本語教員による実施も認める)していることから、今後の就労外国人に対する日本語教育の基準になるのではと考えています。

そのような重要な案件であるという認識が日本語教育関係者にないのではないかという点を非常に危惧しています。

また、育成就労が技能実習と同様の規模で受け入れが行われると仮定した場合、毎年17万人の新規外国人が全国津々浦々に入国することになります。育成就労の就労地は都会ばかりではなく、むしろ交通インフラやネット環境が整っていないような田舎が多く、そのような地区にいる17万人の育成就労外国人の日本語研修を「就労」の認定を受けた認定日本語教育機関が請け負うことが本当に可能なのでしょうか。

有識者会議の資料では認定日本語教育機関が実施することは既定路線のように書かれていますが、認定日本語教育機関の関係者に情報が共有されておらず、いざ制度が始まったら日本語研修の実施ができないという事態は絶対に避けなければなりません。

さまざまなことが大きく動いている今、他分野・他領域の人々が集まり、日本語教育専門家は、専門的な立場から情報を発信し、意見を交換し、オールジャパンで<社会インフラとしての日本語教育>に向き合っていきたいものです。

追記:

昨日(2月14日)、本記事をアップしました。その後、FBなどでいろいろな「声」をいただきました。その中からご連絡を差し上げ、許可をいただいた上で、「追記」として本記事にアップしていくことにしました。まずは多くの方々に「日本語教育のこと」を知っていただくことが大切です。皆さまも「声」をお寄せください。

※5人の方のご意見を載せさせていただきました。本日、2月18日をもって「追記」は終了といたします。これからは、「では、どのようにすればいいのか」についてマクロとミクロの視点でそれぞれが考え、行動していきたいと思います。

1)速水希樹さん(ECC日本語学院名古屋校 校長)2025.2.15

嶋田先生のご発信に、深く共感いたします。正直なところ今現在、日本語教師1人1人が「認定日本語教育機関」というと、その現場として【留学】類型のことが真っ先に想起しやすく、どうしてもその文脈で語られがちです。

しかしながら、そうこうしている間に日本語教育の“外側”で【就労】類型について、“活用”が決められそうになっています。せっかく昨年4月から、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」が施行されたのに、「有識者」の中に日本語教育関係者が入っていない、というのは、とても看過できないことだと強く感じています。

「日本語教育の参照枠」に掲げられている言語教育観の三つの柱の1番目「学習者を社会的存在として捉える」という日本語教育の考え方や、「CEFR-CV」で大きく取り入れられた「仲介」という言語行動におけることばの役割についてなどを抜きで、必要とされる(最低限の)学習時間数だけが一人歩きしてしまうことは、何としても避けなければなりません。

それに、そうしたところに根差さないで、学習時間だけが義務付けられるようなことになれば、結局のところ企業からしても、「ただやってるだけ」ということにもなりかねません。そこにお金かける意味とは、何でしょう。それはそのまま、育成就労ビザで働く就労者としての学習者の学びの主体性や、学習環境等にも大きな影響を与えるものです。

こうしたことに、法的な根拠を持って広域に対処できるように、「日本語教育推進法」ができ、「日本語教育認定法」ができ、「登録日本語教員」が国家資格になったんだと、私は理解してきました。それなのに、この状況を良しとしてしまうのでは、日本語教員養成の場で、次代を担う方にどうやって未来像を伝えていけばよいのか、、、とても説明がつかないことになるというのも危惧しています。

日本語教育の現場に携わっていない方には、なかなか想像がつきにくいことかもしれません。お住まいの地域の状況やご自身の立場によっても、外国人を旅行者でみかけることが多いか、働く人として見かけることが多いか、買い物先や出かけた街中で見かけることが多いかなど、この記事を読んでくださっている方によっても、情報の受け取り方は異なることと存じます。

でも、この話は数年後の未来の話であり、この先の我々の日々の生活と、実は大いに関わってくることでもあります。私自身も、今後もできるだけ身近な問題として多くの方に考えていただくきっかけになるような発信の仕方を心がけていきたいと思っています。

2)栗又由利子さん(㈱きぼう国際外語学院 主任講師)2025.2.15

私もこの大切な場に日本語教育の専門家がいないことをとても残念に思うとともに、日本語教育はそんな扱いなのかと悔しく思います。 技能実習生の入国後講習に携わり16年になります。いつも考えることは、この実習生たちはあまり装備も持たずに外に投げ出されているということです。少しでも自分の身を守る武器をと思い、彼らに最低限必要だと思われる日本語を考え、教えています。それは認定校になれば、登録教員なら、N◯なら、100時間あればというものではないと思います。 彼らと共生するため、彼らの、そして私たちの人生が少しでも心地よいものにするために必要な日本語を関係者が真剣に、垣根を超えて議論すべきだと思います。 今声を上げなければ、日本語教育の価値も世の中の人たちに認知されない、そんなことまで考えます。 受け入れ側(私たち日本側)も真剣に「どんな日本語を身につけてほしいのか」を検討する必要があり、それを促すのは日本語教育界しかないと思います。 私は1人の日本語教師として、そして1人の国民として、この制度での日本語教育を真剣考えます。

3)柏木伸子さん

(日本語学校勤務<国内・ベトナム・香港>・地域日本語教室スタッフ) 2025.2.15

嶋田先生のご意見に賛同いたします! 就労分野には、日本語要件があり、制度の根幹に関わる部分でもあるのに、有識者会議に日本語教育関係者がいないのは非現実的だと思います。

実は、就労分野の日本語教育からは、ちょっと距離を置きたいと思っていました。国内の人手不足のために海外から人を呼ぼうなんて自分勝手な、という気がしていたからです。でも、「就労者のための日本語教育研修」を受けたり、地元の日本語教室で、実際に就労者の方と出会ったりして、既に起きている現実から、目をそらすことはできないし、同じ社会に生きる者として、一緒に幸せを追求する方がいいじゃないか、といいう結論になりました。

私自身、海外で長く就労者であり、生活者であり、そこで受け入れてもらった経験がありますし。具体的な行動として、何ができるだろうか?と考えたのですが、関係機関、関係者、政党、議員さんに意見を送ることぐらいしか思いつきませんが・・・

ただ、ちょっと調べてみたのですが、資料内に議員さんのお名前が出てこず、、、どなたに送ればいいのか不明・・・とりあえず、所管?の、法務省と厚生労働省に意見メールを送りました。

日本語教育推進法の時は、私も会員になっている「MHB母語・継承語・バイリンガル教育学会」で保護者、教育関係者が議員さんたちに意見を送り、「海外に住む日本ルーツの子どもたちの日本語教育」についての文言を法案に入れてもらえました。ワタクシも何人かの議員さんにメールを送りました。

今回は、事情は違うのでしょうが、できること、と言ったら、そのようなことしか思いつきません・・・後は、日本語教師有志が意見を出すとかでしょうか?

将来の私たちの学習者が、そしてそこに関わる日本語教師も、企業の人たちも、幸せでいられる制度であってほしいと願います。

4)平井辰也さん(EPA看護師介護福祉士ネットワーク)2025.2.16

嶋田先生の呼びかけに様々な人がご意見を出していますが、どうしても言っておきたいことを追記します。 まず、今回の育成就労の日本語教育について議論するためには、今まで技能実習の日本語教育に関わってきた人たちの声を聞くことは必須です。過去に技能実習制度を批判する日本語教育関係者が、それに関わる日本語教師も批判し、それによって技能実習に関わる日本語教師が声を上げづらい状況になったことがあります。しかし、新たな育成就労制度の日本語教育について議論するならば、現場で頑張ってこられた日本語教師の方が議論に参加しなければ、日本語教育についての意見発信も説得力があるものにはならないと思います。

また、2019年に新たな外国人労働者の受入れ制度として特定技能がスタートしたときは、日本側の都合を送り出し国に押し付けるばかりで、しっかりとした根回しも行われず始めたことで、各国での試験実施もうまくいかず、送り出しのスキームも国ごとに異なるなど現場に大きな混乱をもたらしました。今回の育成就労制度はその時と同じ過ちをしているように思います。日本語教育を論じるときに主体となるのが学習者であるならば、今一番考えなければならないのは育成就労に参加する外国人であり、日本語教育関係者は各国で日本へ行くために日本語学習をしている外国人の声も率先して取り上げ、特定技能の時と同じ過ちを繰り返さないように政府関係者に現地の状況を伝える役割もあると思います。

今この瞬間も多くの若者が日本で夢をかなえようと日本語学習をしています。日本語教育関係者はそのような海外の若者に対してきちんとした日本語教育を準備する責任があると思います。「日本語教育推進法」は日本語教師のためだけにあるのではなく学習者のためにあるはずで、日本語教育関係者は育成就労の制度設計に当たり学習者主体の考え方で意見発信をし、認定日本語教育機関は「学習者を社会的存在として捉える」という教育観にのっとり、育成就労制度において、学習者の日本語学習を担保できるように社会的責任を果たしていただくことを願っています。

5)小山暁子さん(フリーランス)2025.2.17

嶋田先生のご発信に大きく賛同します。それ以前に有識者会議に日本語教育関係者がひとりも入っていないなんて思ってもいませんでした。私は企業で働く就労外国人対象に彼らや職場のニーズ・要望にあわせ、長年教えてきました。 日本語教育関係者が有識者会議に入っていないことで視覚障害者誘導用ブロック、いわゆる点字ブロックの話を思い出しました。

自治体が設置している黄色い点字ブロックには①前進のための「誘導ブロック」と②一時停止や方向転換などを知らせる「警告ブロック」の二種類があります。少し前にそれが適切に配置されていないことで事故の原因になったり歩いていて戸惑うことがあると知りました。足裏に進めと伝えるものと止まれ、方向転換しろと伝えるものが反対に設置されていたりしたら、命を脅かす事故になりますよね。障害者が事故にあって初めて、担当部署が気付き設置し直す、工事をするということも少なくないそうです。当事者が声を上げなければ、誰も何もしないまま、事故が起きるまでそのままです。 自治体の担当者にひとりでも当事者が入っていれば、不幸な事故も起こらず、予算の無駄なく済むのにと思います。考えなく作り、壊し、作り直す…そろそろやめてほしいです。

今回の就業外国人の日本語教育の問題も同様です。本来は就労外国人ご本人が有識者会議で生の声を届けてくれるのが一番です。しかし、それが叶わないなら、せめて彼らにとって必要な日本語を教え、彼らの実情やニーズを日々聞いている日本語教師、教育関係者が代弁することができるのではないかと思います。その誰も有識者にひとりも入っていないなんて、ありえません。

今の日本には貴重な予算を無駄に使う余裕はないはずです。そう言うと外国人のためになぜ血税を使うのだと言ったり、外国人に仕事を奪われるなんてと言ったりするどこかの大統領のような人もいますが、少子化は止まらず働き手が足りない日本の現状をあまりにも知らない。就労外国人を受け入れ、地域や家庭で幸せな生活を営み、税金を納めて、地域の一員になっていただかなければ、明日の日本はありません。彼らが住みやすい日本にすることが強いては私たち日本人のためにもなることも知ってほしいと思います。 そんな彼らがどんな日本語を身につければいいのか、身につけたいと思っているのか、会議には、できれば当事者の就労外国人と日本語教育関係者が入るべきだと信じて疑いません。

◆ ◆ ◆

参考:第2回 資料1(13ページ、14ページ)