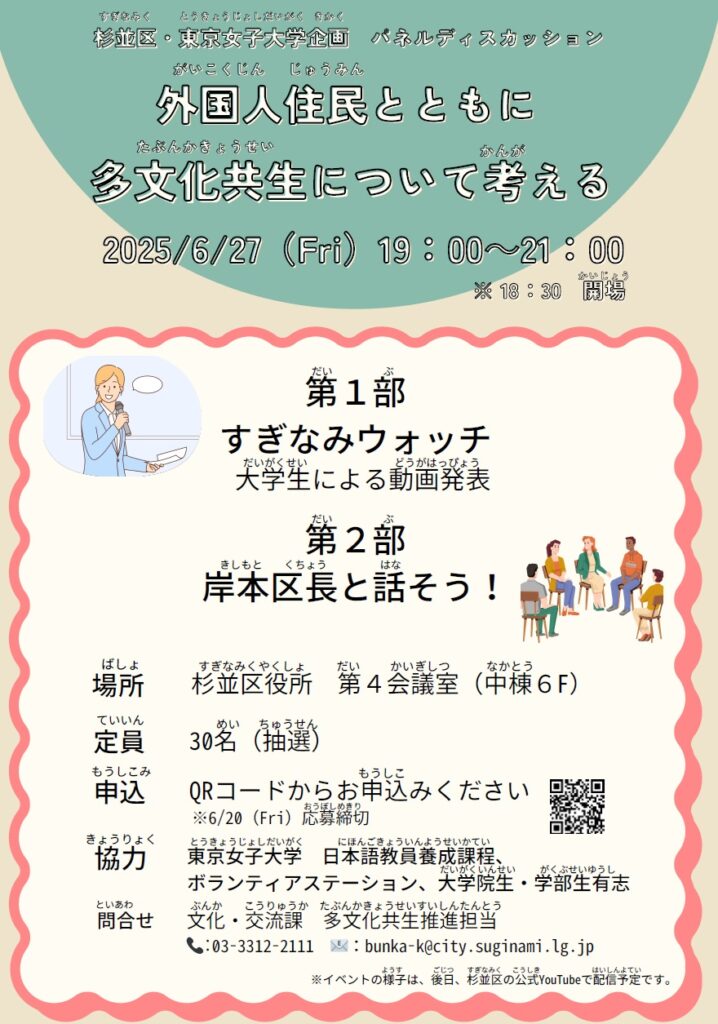

6月28日(金)、杉並区と東京女子大学の共同企画としてパネルディスカッションが開催されました。テーマは「外国人住民とともに多文化共生について考える」、場所は杉並区役所でした。パネルは、2部構成で、以下のようになっています。

第1部=すぎなみウォッチ 第2部=岸本区長と話そう!

■第1部 すぎなみウォッチ

大学生、大学院生が留学生と一緒に、杉並の町を歩き、その魅力を発見していきます。私は50年も杉並に住み、いろいろ分かっているつもりでしたが、新たな発見がたくさんありました。以前から行っているけれど知らないことがいっぱいだったり、新たにスタートした所があったりと、「友達や学生さん達と一緒に行ってみたい!」という思いに駆られました。

(1)善福寺公園でのモルック交流会

善福寺公園で行われたモルック交流会(5月24日実施)が、動画で紹介されました。大きな交流会で、さまざまな人が楽しんでいました。<ことばができなくても大丈夫/みんな笑顔になれる>というモルック、もっと広がっていくといいですね!

(2)杉並区 防災 & アニメーションミュージアム

荻窪には「東京工芸大学杉並アニメーションミュージアム」 https://sam.or.jp/があります。そこでのアフレコ体験やミュージアムの魅力が語られました。

そして、次に防災関連になり、「防災紙芝居」の紹介もありました。学生さん達のすぎなみウォッチは、次々に新しいことを伝えてくれました。

(3)駄可笑屋敷と方南町遊園地 /https://dagashi-ysk.com/

駄可笑屋敷にはいつか行ってみたいと思っていたのですが、動画で分かりやすく活動、その魅力が紹介されました。杉並区には、いろいろな 活動があるのですね!サイトから駄可笑屋敷について引用したいと思います。

「駄可笑屋敷」は方南銀座商店街の中心に位置する、「駄菓子屋」兼「こどものための居場所」です。放課後の時間帯や休日を中心に、こどもたちが自由に出入りをして遊んだり、勉強をしたり、駄菓子を買っておしゃべりをしたと思い思いの好きな時間を過ごしています。

(4)阿佐谷地域食堂

寺田さんが始めた食堂ですが、すっかり地域に根付き、人と人とが出会う場になっています。「みんなでこの場所を作っていくことが大切」であると語る寺田さん。こういう住民の活動が杉並区を支えているのですね。

■第2部 岸本区長と話そう!

「区長と話そう!」には、5人の留学生と日本人学生が区長と以下のテーマについて話し合いました。

テーマ1 「ここがもっと改善されたら暮らしやすくなる」と思うことは何か?

テーマ2 「外国人住民が気軽に参加できるコミュニティ」を作る工夫は?

テーマ3 「地域に暮らす人達が外国人に対して持つネガティブなイメージ」を解消するには?

テーマ4 「多文化共生」という言葉を聞いて思い浮かべる「理想の杉並区」とは、どんな町?

テーマ1と2について、いろいろなアイディアが出されました。

*ポスターは日本語だけなので、隅にQRコードを使って、多言語で見られるようにしたらよい。

*もっとやさしい日本語を使用したらよいのではないか。

*防災マップ、生活支援マップがあるとよい。

*触れ合う機会を増やす。

*ネガティブなニュースが流れるが、ポジティブなニュースももっと流すとよい。

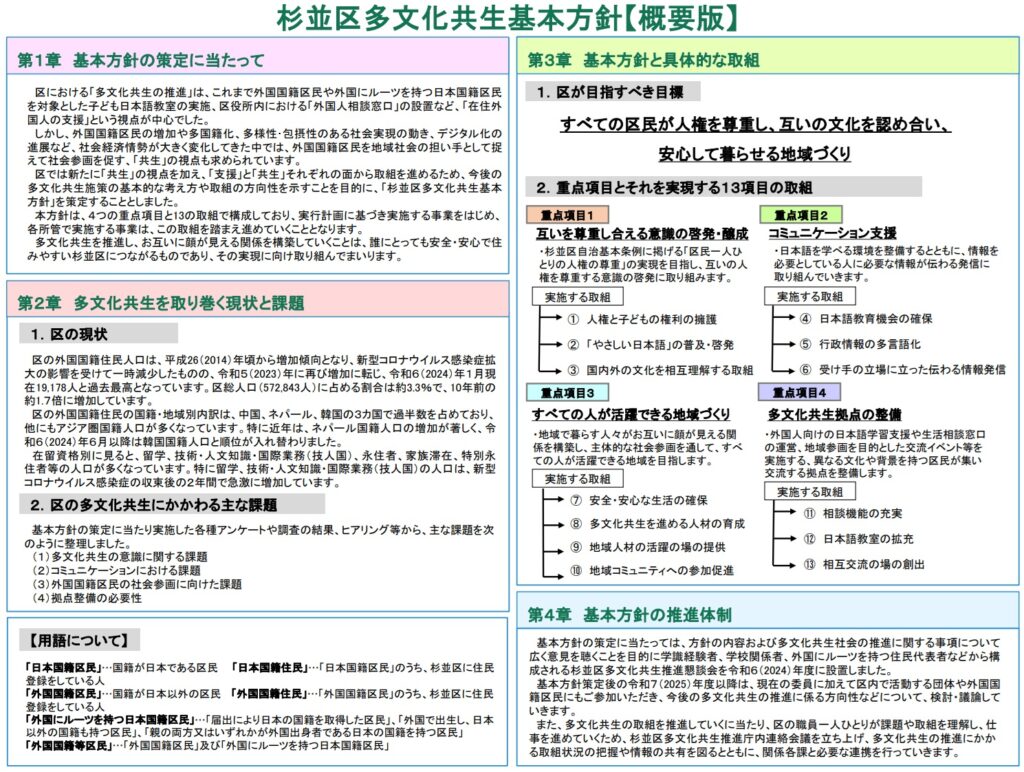

テーマ3では、今年1月に出された「杉並区多文化共生基本方針」からデータを出し、実態を見ながら、考えていきました。区長からは、「多様な人々が社会にいることの豊かさ。違う文化が表現されることの社会の豊かさ」を大切にした町にしたいというメッセージがありました。

テーマ4では、登壇者だけでなく、フロアーもグループになって話し合う時間が取られました。ただ聴くだけではなく、聴衆も一緒になって考えるパネルは、当事者意識も高まり、とても良い企画だと思いました。

こうして進んでいった「杉並区・東京女子大学企画 パネルディスカッション」は、次のような区長のことばで終了となりました。

交流のブリッジの大切さ。橋を架ける、渡る。たくさんの小さな橋を架ける、渡る。こうした小さなつながりをたくさんつくっていくことが大切だと思う。

※写真掲載の許可は頂いてあります。

参考:「杉並区多文化共生基本方針」(2025.1) https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/19479/kihonhousin.pdf