久しぶりのシンガポールでの研修、いろいろ新たな動きを目にすることができました。これまでシンガポールに出かけても、時間的な理由などで記事に残していなかったことから、「今回はぜひ発信したい」と考えました。

■人口10万人あたり、世界第6位の日本語学習者数

人口603万人(2024年6月現在)という都市国家シンガポールと、人口十数億人の中国と数で比較しても、実態はあまり掴めません。人口10万人当たりの比較で見ると、シンガポールは、世界第6位となり、いかに日本語学習熱が高いかがよくわかります。総数だけで見るのではなく、こうした見方も大切だと思います。

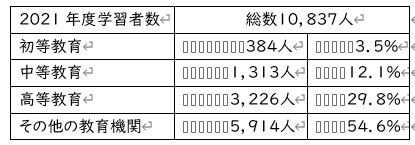

次に、10,837人の学習者の方が、どんな所で学んでいるのかについて、データを見ておきましょう。

民間の日本語教育機関が半数以上を占めていることがわかります。セミナーにも、何人もの先生方が参加してくださいました。また、中には、大学で教えながら、シンガポールの継承語教育のために、自ら学校を立ち上げて活動なさっている方もいらっしゃいました。

*2021年度:国際交流基金の調査より

/https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/country/2023/singapore.pdf

■シンガポールにおける日本語教育の流れ

シンガポール日本語教師の会の前会長であるウォーカー泉さんは、シンガポールで教え始めて25年。スタートしてすぐに、日本語教師の会を立ち上げ(シンガポール日本人会地域社会交流部に所属する形での設立)、今では顧問として関わっていらっしゃいます。

今年3月に出たウォーカーさんによる「シンガポールの日本語教育~多言語社会における発展と未来へのキャリア展望」(『シンガポール日本商工会議所月報652号)』に、これまでの流れがまとめられています。とてもわかりやすい記事ですので、ぜひご覧ください。

https://www.jcci.org.sg/geppo-post/2503-01-01/

この記事をもとに、現地で皆さまから伺ったお話などをまじえながら「シンガポールにおける日本語教育の流れ」をまとめてみます。

*1965年~1980年

1965年の建国時には経済発展を最優先課題とし、積極的に外国企業誘致政策を取っていました。その中で日本は有力な経済パートナーとされ、多くの日系企業が進出し、日本語の必要性が次第に高まっていきました。

*1980年~2000年

1981年にシンガポール国立大学の中に日本語研究学科が設立され、続いていくつかの大学で日本語コースが始まりました。また、中高生を対象にした「放課後日本語を学べる場」として、教育省語学センターが設立され、また民間の日本語教育機関も増え続け、日本語ブームの到来となりました。ウォーカー(2025)は、「シンガポール日本文化協会では年間2000人もの社会人が日本語を学び、企業人や公務員、タクシー運転手に至るまで幅広い層が日本語を学びました」と、この時期の日本語熱について語っています。

*2000年~2010年

21世紀に入ると、ポップカルチャーが主たる学習動機となっていきました。日本のテレビドラマ、マンガなどの影響は大きく、日本語熱はさらに高まっていったのです。このままブームが続くと思われていたのですが、社会の動きは日本語教育を試練の時代へと追い込んでいきました。

*2010年~

2011年に起った東日本大震災が一つのブレーキとなり、また、日本経済の低迷も追い打ちをかけ、日本語ブームは少しずつ後退していきました。さらに、韓流ブームに押され、日本のポップカルチャー人気に陰りが出てきたことも大きく影響していると言われています。

こうした流れの中で「シンガポール日本語教師の会」のメンバーは、危機感を抱き、「自分達でできることを、力を合わせてやっていこう!」と、さらに活発に活動を始めました。ウォーカー(2025)は、「欧米諸国で次々と日本語コースが閉鎖、縮小されている状況の中、このままではシンガポールの日本語教育も衰退してしまうのではないかと恐れたのです。そこで、そのような懸念を教師たちに伝え、皆一丸となって日本語教育の更なる発展に向けて取り組み始めました」と述べ、その後の多様な活動を挙げています。

■シンガポールで聞いた「現場の声」

今回、研修のためシンガポールに出かけ、多くの方にお会いし、ご意見を伺いました。その中から、いくつか「現場の声」として紹介したいと思います。

*日本政府が「海外の日本語教育」にもっと関心を持ってほしい!

育成就労がはじまり、日本で就労する人もさらに増えてくるでしょう。だから、海外でしっかり育ててから送り出したいと思っています。現状を見ていると、日本政府は海外の日本語教育に、あまり関心が高いとは言えません。もっと、「海外の日本語教育」に目を向けてください。海外の日本語教育をないがしろにしないでください!

*情報をうまく届けて、ネットワークをつくる!

日本語教育グローバルネットワーク(略称GN)に、シンガポールも12番目に参加しました。こういう団体の活動をもっと活性化して、できたらしっかりとしたプラットホームを作って発信できるといいと思います。しかし、発信したとしても、その存在をどうやって知ってもらうか工夫する必要があります。また、ネットワークをさらに広げていくことも大切です。それは、シンガポールの中でも同様です。今回のセミナーをきっかけとして、またネットワーキングに力を入れていきたいと思います。

※日本語教育グローバルネットワーク /https://www.nkg.or.jp/gakkai/kokusai/

*多様な連携が必要!

日本語学習を将来のキャリアに結び付けるには、教育と企業が今まで以上に連携することが大切です。シンガポールの企業、そして日本における企業、さらには教育機関同士の連携もより大切になってきます。まずは、もっとシンガポールの事情を知ってほしいと思います。

*日本の文化・日本語の発信を強化する!

シンガポールでは、日本語・日本文化への関心が以前ほど 高くないという現状を知ってほしいと思います。韓国などは、国がメディアの面でもバックアップしています。今、シンガポールでは韓国メディアばかりで、日本のものは、ほとんど放映されません。以前は、「おしん」や「仮面ライダー」で育った子ども達が「日本語を学びたい」ということになったのですが、最近では変わってしまいました。今の子どもは、テレビはあまり見ません。ネットフリックスやYouTubeで「自分の見たいもの」を探しにいく時代です。そういう時代に「探してもらえるにはどうしたらいいか」といった視点で、日本のメディアも考える必要があると思います。

*海外の日本語教育への支援を拡充する!

韓国は、国が積極的に韓国文化・韓国語の普及に力を入れ、お金を投じています。それに比べて日本語教育は、支援がカットされたり、巡回セミナーが打ち切りになったりと、むしろ後退しています。もっともっと海外の日本語教育にも力を入れるべきだと思います。財政的に厳しくなったことから、シンガポール日本商工会議所から助成を得るなど、さまざまな努力を重ねています。

*シンガポールの特別な事情もある!

実は、シンガポール政府による「外国人の受け入れに対する方針の転換」という特殊事情もあります。2009年以前は、規制緩和や許可証発行の簡素化など、外国人を積極的に受け入れてきました。しかし、2010年以降は、方針を転換し、「外国人労働者の割合を全労働人口の3分の1にする」という政策を打ち出しました。さらに、2025年1月より、エンプロイメント・パス(EP)の申請に必要な最低給与額を引き上げると発表。5,600シンガポールドル(日本円で60万円)の給料を払うことが条件となりました。これでは、新しい先生方を採用することも苦しくなってきます(参考:2011年=2,500SGD、2022年=5,000SGD)。海外の日本語教育は、それぞれの現場で事情が異なり、また、時代によって向き合うべき課題も変化していきます。そんなことも皆さんに知っていただきたいですし、お互いに情報を交換し、協力し合える仲間づくりがしたいですね。

♪ ♪ ♪

研修会の最後に、シンガポールにおける日本語教育の現状と課題、そして課題解決について熱く語ってくださった先生に、「できたらぜひご意見をメールでいただけませんか」とお願いしました。お忙しい中、送ってくださったので、許可を得ましたので、ご紹介したいと思います。ぜひお読みください。「私たち教師側も、日本の良さを一生懸命伝えていますが、韓国のようにマーケティング力を生かした戦略的な魅力発信を、日本からも積極的に行っていただけたらと願っています」、この現場の思いを私たちはしっかり受け止めなければならないと思います。

「シンガポールにおける日本語学習ニーズの変化」

10年ほど前までは、シンガポールにおいて日本語学習の人気は非常に高く、日本のドラマは面白い、日本のアイドルのコンサートやテレビ、ラジオで彼ら・彼女らが話す日本語を理解したい、日本の会社で働きたい…そのような声をよく耳にしていました。学習者たちは日本語の授業以外でも積極的に日本語に触れようとしていました。

しかし、ここ数年の状況は大きく変わりつつあります。ドラマは韓国ドラマが主流となり、音楽もK-POPが圧倒的な人気を誇っています。かつては当たり前のように話題にのぼっていた日本のアニメや漫画も、今では中国・韓国・日本といった選択肢の一つに過ぎず、日本の作品「だけ」を楽しむ学習者は少なくなってしまいました。ゲームも同様で、日本のゲームで遊ぶ学習者は減少傾向にあります。中国製のゲームでも日本の声優が起用されることがありますが、それを通して日本語に興味を持つ人も限られています。

そのたびに、残念な気持ちや寂しさを感じずにはいられません。学習者の日本語学習の目的も、「日本で観光するときに使える程度で十分」という声が多くなり、「日本で働きたい」という希望を口にする人は減ってきました。中級・上級レベルまで日本語を学ぶ学習者が減っているのは、その傾向を如実に示しています。

日本語の魅力の一つは、その表現の多様さにあると思います。しかし、日本から発信される文化や人への関心が著しく薄れている今、これからの日本語教育がどうなっていくのか、不安を感じています。

また、介護・飲食業・建設現場などで働く人々の中には、「日本は遠く、シンガポールのほうが母国(インドネシア、フィリピン、ミャンマー)に近くて安心」と話す人もいます。そうした背景から、日本よりもシンガポールでの就業を望む声があるのも事実です。

それでも、かつてのような日本の活気が戻れば、日本の魅力も再び輝きを取り戻し、多くの人々が日本に関心を寄せるようになると信じています。私たち教師側も、日本の良さを一生懸命伝えていますが、韓国のようにマーケティング力を生かした戦略的な魅力発信を、日本からも積極的に行っていただけたらと願っています。そして、以前のように日本語への興味や日本への関心を促進する取り組みが広がっていくことを期待しています。

■セミナーを終えて思ったこと

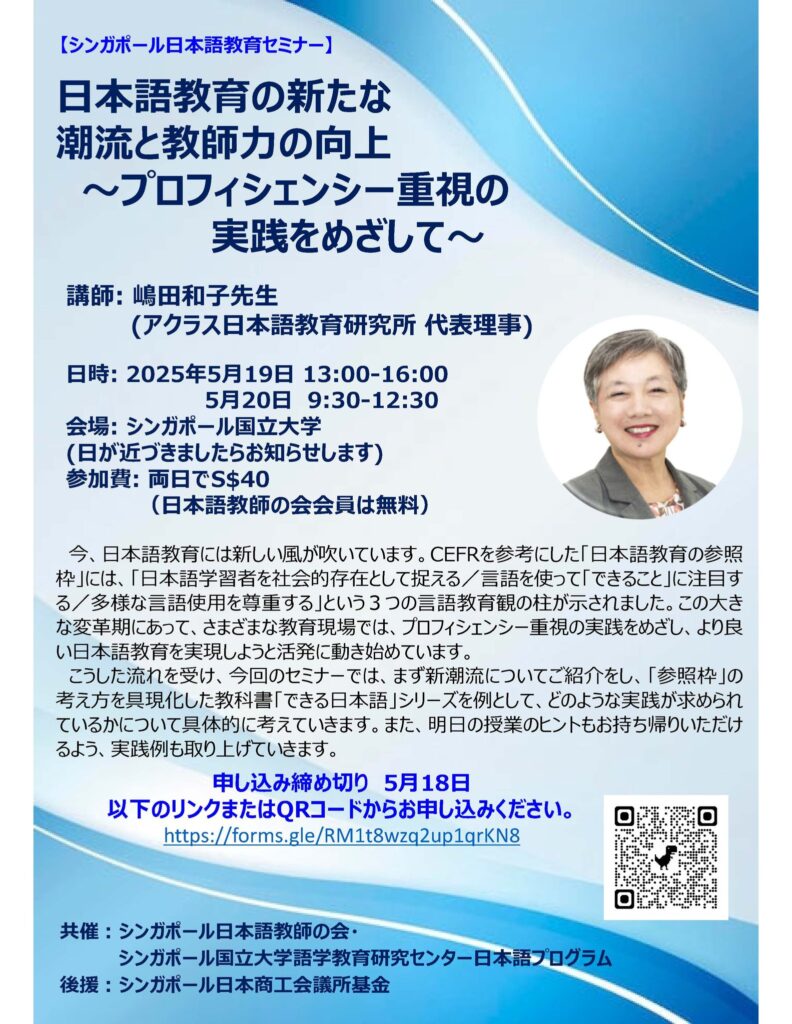

今回のセミナーのテーマは、「日本語教育の新たな潮流と、教師力の向上~プロフィシェンシー重視の実践をめざして~」でした。2日間のテーマは、以下のとおりです。

第1日目 <講義>1.プロフィシェンシーとは何か?~学習者の日本語能力を伸ばすために

2.「日本語教育の参照枠」の言語教育観に向き合う~

今、日本語教育現場に吹いている風~

<ワークショップ>3.教材を見る目、使う力~『できる日本語』を例として~

第2日目 <ワークショップ>1.実践を振り返る~学習者の発話を引き出すために~

<講義>2.今、日本語教師に求められているもの~より良い実践をめざして~

3.まとめ

今回、特に印象的だったのは、講義でもワークショップでも、どんどんご自分の意見を伝えてくださること、質問を出してくださることでした。「これでいいのだろうか?より良い実践に向かうには、どうすればいいのだろうか」と、常に考えているからこそのリアクションだったのだと思います。

一つメールでいただいたコメントをご紹介したいと思います。シンガポールでの日本語教育を愛し、仲間と一緒により良いものにしていきたいという熱い思いが感じられ、読みながら私の胸も熱くなりました。

いかに自分が虫の目で物事を捉えてみていたか痛感させられました。特に「すてる勇気」という言葉は胸に突き刺さり、思い切って昨夜のレッスンから教科書よりも生徒の表情や様子を意識した授業を進めると、いつもよりクラスの雰囲気が和やかで生徒のホワイトボードを見る目が違ったことは衝撃的でした。

日本語業界を取り巻く環境の変化はめまぐるしいですが、4つの目を養い、嶋田先生とお会いできた大切な経験を胸に、シンガポールで活躍する日本語教師としてこれからも精進してまいりたいと思います。

「シンガポール日本語教師の会」からの写真です。掲載許可をいただいてあります。

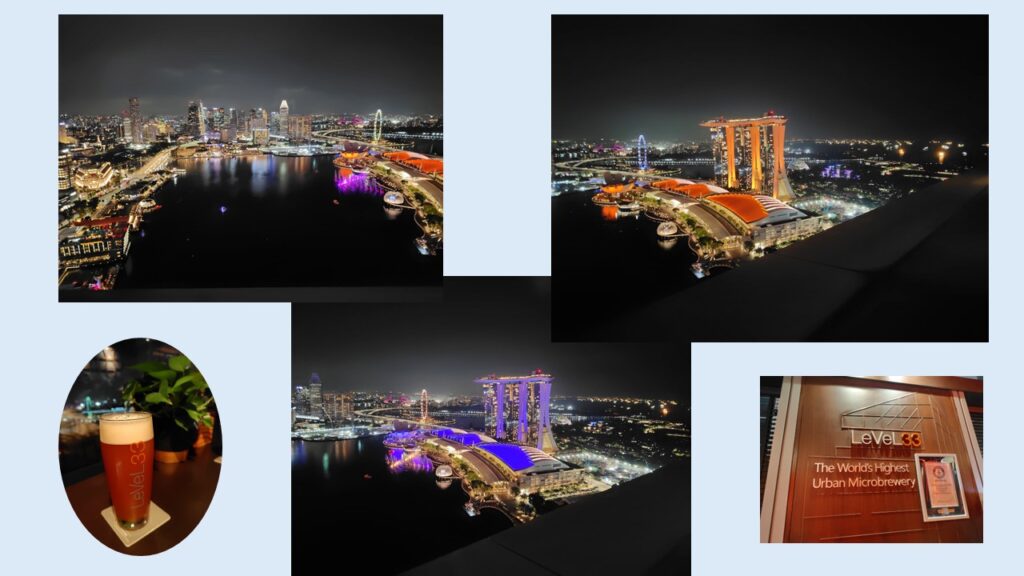

最後の夜はシンガポールの街に出て、打ち上げ。まさに多様な料理が一か所に集まっていました。箸袋には「おてもと」と書いてありました。

その後ライトアップに合わせて、LEVEL33(The World’s Highest Urban Microbrewery)に向かい、またビールで乾杯!